读史忆英烈 | 不吃老本 不添麻烦——谢新亭一生隐藏功名

一位在剿匪中亲手活捉广西匪军副总司令甘競生的“特等功”臣、在抗美援朝战争中冲锋陷阵的孤胆英雄,在阅兵式上被彭德怀隆重介绍给苏联高级军官的军人楷模,积极响应党中央的号召,毅然解甲归田、甘当农民、深埋功名,带领乡亲治山理水、拔穷除贫,发展生产、大兴农业,身患绝症后仍不愿给政府添麻烦,独自默默承受。谢新亭是甘祖昌、张富清式的共产党员,他用实际行动诠释了共产党人的初心和使命。

生活中的谢新亭对家人说的最多的一句话就是:“那都是过去的事了,毛主席要我们再立新功,不能吃老本么。”遵循毛主席教导,谢新亭忘记过去,奉献当时,和他的子女在平凡的岗位上老实做人、踏实做事,不计名利、不求回报,传承着退伍军人家庭的良好家风。

立下赫赫战功,他却解甲归田——“再立新功,不能吃老本”

谢新亭1928年出生于河南省确山县瓦岗镇田畈村谢庄村民组,1948年在家乡参加解放军,是五十八军一七四师五二零团高的一名骑兵。他参加过徐州会战和渡江战役,1949年冬随部队挺进广西剿匪。匪军副总司令甘競生带领近四十万残兵凭借地形复杂、地势险要的瑶山负隅顽抗。中央军委下达“迅速拿下瑶山,解放全中国”的指示。甘競生带领残兵败将躲藏到深山里拒不投降,伺机逃台。部队抽调24名年轻力壮、经验丰富的战士组成“飞行小组”,由谢新亭带队插入深山。1951年农历大年初一,部队首长以水代酒为飞行小组壮行,同时传达中军委毛主席的指示,务必在一周内活捉甘競生,谁先抓到甘競生就为谁记特等功。正月初七,飞行小组追击甘競生到瑶山西南部,在一位瑶族老人的带领下,于当晚九时冒雨向山上进发。三个小时后,飞行小组在地势险要处与匪军激烈交火,谢新亭借着交战的火光,一眼看见了躲在大石头后的甘競生。他冒着生命危险猛扑过去,将甘競生生擒活拿。谢新亭被中南军区授予“特等功臣”称号。

抗美援朝战争爆发后,谢新亭奉命随部队入朝作战。他当上了侦查班长,多次深入敌后,出色完成上级交给的侦查任务,多次立功受奖,被部队领导称为“孤胆英雄”。上甘岭战役打响后,他继续担负繁重危险的侦察任务,冒着敌人的密集炮火圆满完成任务。抗美援朝战争胜利后,在一次阅兵仪式上,时任国防部长的彭德怀特意把谢新亭介绍给苏联高级军官,称谢新亭是了不起的“大功臣”。

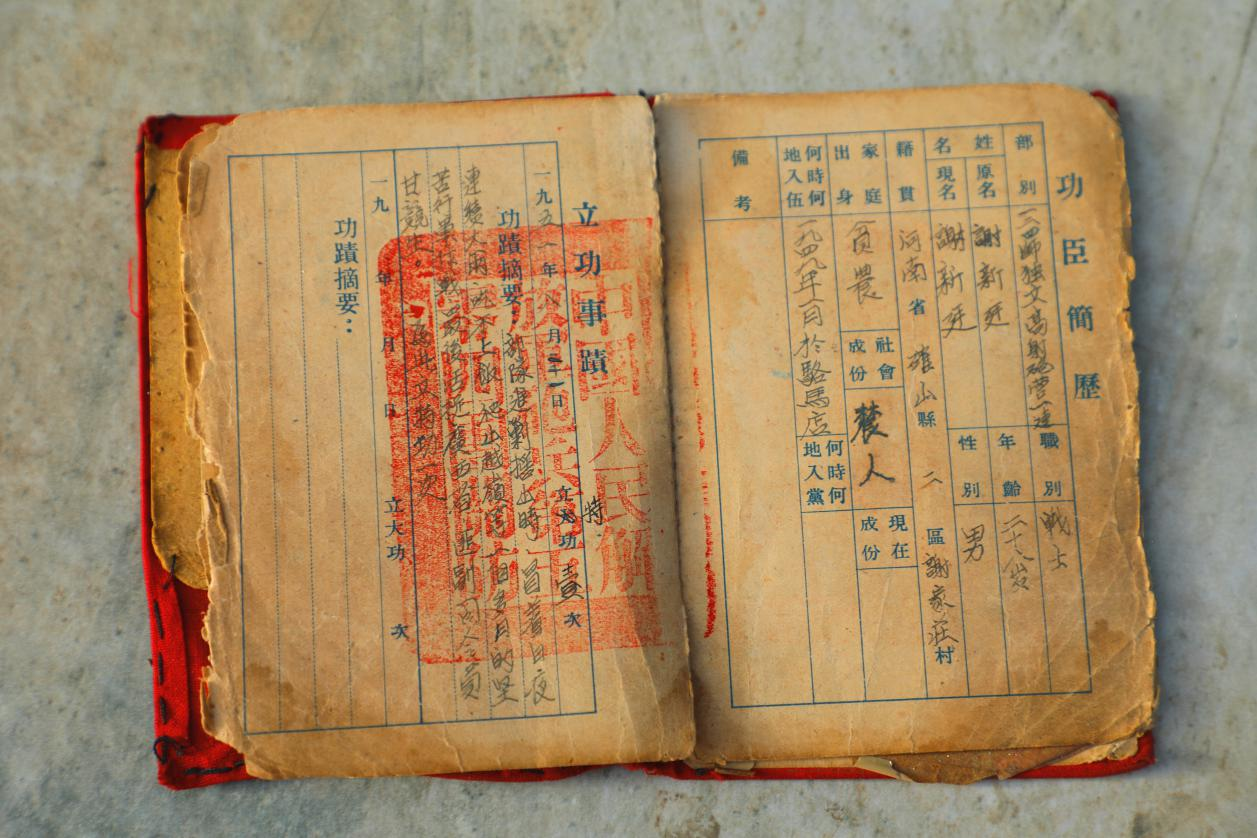

1955年,谢新亭积极响应党中央号召,毅然解甲归田,悄悄回到家乡瓦岗公社田畈大队。他把自己的军功章和立功证书默默地珍藏起来,不向任何人说起他在部队的英勇表现,他的事迹就此不为人知,连他的家人也不知道他曾经是一位特等功臣。

回乡当农民的谢新亭淡泊名利,从不向家人提起往事,对所立军功只字不提。谢新亭育有8个儿女,据他的小女儿谢金贵介绍:“父亲曾把军功章拿出来给哥哥玩,谁也不知道那是父亲用生命换来的,弥足珍贵。有一枚被哥哥玩丢了,再也没有找到,父亲知道后没有生气,说丢就丢了。”

带领群众治贫,他知功成身退——“到农村参加劳动光荣”

谢新亭解甲归田之初,地、县、乡三级政府主动提出给他安排工作,都被谢新亭毫不犹豫地拒绝了。谢新亭说:“我回来就是当农民种地的,我不给政府添麻烦。乡亲们需要我,我只有与他们在一块摸爬滚打,耕田种地,心里才踏实。”

解新亭是这样说的,也是文样做的。1956年,他在大队任民兵连长,因工作出色,不久接任大队党支部副支书、支书。在大队工作的两年时间里,他带领田畈村村民垦荒种地,改山治水,加强农业基础设施建设,涝能排,旱能浇,为提高粮食产量作出了很大贡献,多次被上级党组织授予“先进党员”荣誉称号。

1958年,为了给他人提供锻炼的机会,在公社单位反对的情况下,谢新亭还是离开大队,下沉最基层,到谢庄生产队当队长。谢新亭实实在在地说:“既然老少爷们信得过我谢新亭,我就当出个样子给大家看。”这一干就是38年。38年里,身材高大的谢新亭出工最早,干最脏最累的活,扛近200斤的粮食布袋,乡亲们看在眼里,感动在心里,主动向队长看齐,劳动积极性比周边任何村都高。身教胜似言传,在谢新亭的示范带领下,谢庄生产队风气正、人心齐,把山岗薄地变为肥沃良田,村民的粮缸满了,粮茓子鼓了,日子一天比一天好过,再也不愁饿肚子。那些年,谢庄生产队上交的公粮位居全公社之首,谢新亭被授予“劳动模范”。“三年自然灾害”期间,其他村庄都出现了饿死人的现象,谢庄生产队没有饿死一人。在谢新亭的倡议组织下,谢庄人还捐出多余的粮食给公社,接济更急需的生产队。

1996年,谢新亭积劳成疾,身患脑血管硬化、高血压、食管炎等多种重疾,实在不能操劳了,在邻里惋惜不舍中辞去队长一职,把位置让给了身体更健康、精力更旺盛、更利于发展生产的年轻人。

据小女儿谢金贵回忆,谢新亭当了四十年的村干部和生产队长,从没有多占公家一粒粮食和一分钱,有时还要倒贴,救济收入少、孩子多的人家,虽然他自己也有三男五女八个孩子。

晚年身染重病,他仍严教子女——“贡献只是过去的事,我不能吃老本,不能给政府添麻烦”

谢新亭从不把自家的事当事,对公家的事却极为上心。上世纪八十年代初,谢家翻修破烂不堪的老屋,铺了牛毛毡却没钱买瓦,妻子让他求组织帮忙,谢新亭说自己的困难自己解决,不能麻烦组织。无奈,谢家人在没有覆瓦的房子里生活了三年。村小校舍年久失修,谢新亭趁县委书记下基层调研工作的机会报告了此事,县里拨专款新建了校舍。

孩子们成家立业后,分单另过。疾病缠身的谢新亭却因到处救医问药花光了家里仅有的一点积蓄,卖了耕牛,还欠了不少外债。谢新亭只能苦捱,生命眼看即将走到尽头。老伴暗自垂泪,劝丈夫向组织说明情况,让政府帮着想想办法,救救丈夫这条老命。谢新亭一瞪眼,说:“不能给政府添麻烦,政府管那么多人,也不容易,有困难咱们自己解决,我这把老骨头一时半会还扔不了。”

1999年,“特等功臣”谢新亭被到确山采访的某媒体记者得知,采访后宣传出去。谢新亭深藏功名的事迹感动了很多人,政府和医院组织专家免费为他诊治,谢新亭才转危为安,直到2005年离世。

在谢新亭的影响下,谢家祖孙三代恪守他立下的家规,传承他营造的家风,生活俭朴,勤劳本分,明礼诚信,知恩图报,尽量不给他人和组织添麻烦。他的八个孩子有七个在农村务农,自食其力谋生。

谢新亭辗转治病期间,偶遇一个弃婴。谢新亭已经有三男五女,自己因为治病生活困难,本可以当作没碰见,狠狠心也就过去了,偏偏夫妻俩都是菩萨心肠,捡回家扶养。谢家从此有了第九个孩子。

谢金贵说:“父亲生前对我们要求很严,近于苛刻。有一年夏天,我要穿短袖上衣去见县领导,父亲非让我穿上外套再出门不可,还告诉我穿戴整齐见领导是一种礼貌,表示尊重他人。”

现在,谢新亭虽去逝多年,但好的家风被继承下来,传给了后辈。他的小女儿之所以选择到烈士陵园工作,也是受父亲影响,从内心深处感念那些为国牺牲的军人。他的两个外孙在部队服役,一个在部队服役十多年了,另一个是在大学毕业后应征入伍的。他们不辱功臣门风,主动向外公看齐,在部队刻苦训练,被评为优秀士兵。他们说:“与外公在瑶山剿匪吃的苦相比,我们吃这点苦、受这点罪不算什么。”

谢新亭当年带队直插瑶山深处,林密草深,雨大路滑,饥渴疲累,还有遇袭的生命危险。他们是钢铁战士,克服重重困难,生擒匪首。

天地有大美,中华出英雄。谢新亭就是美的化身,就是英雄的代表,他不计功劳、解甲归田、深藏功名、甘做平民、率先垂范、奉献乡亲的伟大品格和感人事迹将载入史册,光耀后人。学党史,忆征程,知党恩,强信念,跟党走,担使命,办实事,开新局,谢新亭就是绝佳的例子。(确山县纪委监委 朱国喜)